エフェクチュエーション・アプローチによる地場産業の担い手創造に関する調査研究―若者・女性・外国人の地場産業への参入・起業の可能性―

第1章 調査研究事業の目的と方法

1.調査研究事業の目的

地場産業の産地の多くは、中長期にわたって縮小傾向をたどっている。しかし、近年、地場産業や地場産業製品は、国内外で関心が高まっている。さらに、地場産業製品づくりに携わることを希望して産地にやってくる若者や女性、外国人の姿が散見されるようになっている。本調査研究事業では、彼らが産地の新たな担い手になりうるのか、また、産地にどのような影響をもたらしているのかを明らかにする。

彼らが産地に参入し、技術や技能を身につけ、その後、産地の企業に就職したり、独立して起業したりするうえで重要な役割を果たしているのが、産地の人材育成・研修機関である。具体的には、職業訓練や技術・技能教育を行っている公共職業能力開発施設や公設試験研究機関などである。これら以外にも株式会社やNPO法人などが運営している施設もあるが、それらを含めて1年以上の訓練・研修期間があるものを本調査研究事業においては「スクール」と定義した。

表1 調査対象のスクール等

|

スクール名 |

設置・運営形態 |

所在地 |

分野 |

| 1 |

岐阜県立木工芸術スクール |

公共職業能力開発施設 |

岐阜県高山市 |

家具・木工 |

| 2 |

多治見市陶磁器意匠研究所 |

公設試験研究機関 |

岐阜県多治見市 |

陶芸 |

| 3 |

茨城県立笠間陶芸大学校 |

公設試験研究機関 |

茨城県笠間市 |

陶芸 |

| 4 |

京都府立陶工高等技術専門校 |

公共職業能力開発施設 |

京都府京都市 |

陶芸 |

| 5 |

北海道立旭川高等技術専門学院 |

公共職業能力開発施設 |

北海道旭川市 |

家具・木工 |

| 6 |

トヨオカカバンアルチザンスクール |

まちづくり(株) |

兵庫県豊岡市 |

製鞄 |

| 7 |

博多織DC |

NPO法人 |

福岡県福岡市 |

織物 |

| 8 |

東京都立城東職業能力開発センター台東分校 |

公共職業能力開発施設 |

東京都台東区 |

製靴 |

| 9 |

高岡市伝統工芸産業人材スクール |

公設試験研究機関 |

富山県高岡市 |

金工・漆工 |

| 10 |

川島テキスタイルスクール |

株式会社 |

京都府京都市 |

織物 |

注:高岡市伝統工芸産業人材スクールについては、研修期間などから本調査研究事業では「スクール」に分類していない。

スクールで技術や技能を身につけた修了生の多くは、産地の企業に就職していくが、なかには、自分が理想とするもの作りをしたいといった理由などから独立・起業する者もみられる。彼らの起業までのプロセスを追うと、ターゲットとなる市場を設定して製品づくりをしていたのではなく、自分が作りたい製品をつくっているうちに、徐々に注文が増えていき起業にいたるというケースがみられる。こうしたプロセスは、サラスバシー(2015、原著2008)が説く、目的主導ではなく、与えられた条件のなかで何ができるかといった発想に基づき行動する「エフェクチュエーション」の理論を用いると説明できるのではないかと考え、分析に援用している。

2.調査研究の対象と方法

本調査研究事業では、全国の9地域の地場産業産地における、10の人材育成・研修機関(うちスクールは9つ)を調査対象とした。それぞれの施設の修了生などにもインタビュー調査を実施した。調査対象のスクール等は、表1に示したように、特定の形態や分野に集中しないように選定した。

第2章 地場産業産地の動向と人材育成

1.地場産業の推移

中小企業庁が実施・委託してきた「産地概況調査」によると、全国の産地の生産額合計は、1962年の1.3兆円から1980年代には10兆円を超え、バブル経済期の1990年にはピークとなる16兆円を記録した。その後、2000年には11兆円、2005年には6.8兆円、2015年には1.6兆円まで減少している。しかも、同調査の回答産地数は2000年調査では553産地であったが、2015年調査では252産地にまで減少している。

さらに、同調査における1999年度・2005年度・2015年度の結果をみると、回答産地数が減っているので当然ではあるが、産地企業数は6万4,047、4万1,656、1万2938へ減少し、従業員数は67万、38万、12万へと減っている。産地企業の形態別の割合では、独立メーカーと製造卸の比率が高まり、下請関連企業と卸売業の比率は低下している。

本調査研究事業の対象産地の動向を把握するために、工業統計表と経済センサス活動調査を用いて1992年と2020年の推移をみると、事業所数、従業者数、製造品出荷額等はいずれも減少している(4人以上の事業所が対象)。なかでも、京都府の京焼・清水焼産地と東京くつ産地は、製造品出荷額等が同期間に90%以上の減少となっている。比較的に減少率が小さいのは、飛騨高山家具産地の33.1%減であった。

産地の縮小は、地域内で完結していた社会的分業体制を維持することを困難にさせている。また、技術・技能者の確保や人材育成といった産地のメリットも失われつつある。

2.地場産業における人材育成に関する先行研究

地場産業の人材育成に関する先行研究は2つのタイプに分けられる。1つは、産地の企業が内部育成をしているものである。これらは、産地の中核企業によって行われているものであり、産地の多くの小規模企業には難しいことから、ケースとしては限られている。

もう1つは、公的機関による人材育成・研修である。このなかでは、各地の公設試験研究機関がどのような人材を受け入れて、人材育成をするようになったのかといったことが明らかにされている。また、公共職業能力開発施設における人材育成の取り組みに関する研究も行われている。例えば、東京都城東職業能力開発センター台東分校製くつ科を取り上げた研究では、クリエーター志望者に向けた起業家教育の導入などを提言しており、先進的な見解が示されている(高橋 2013)。また。岐阜県立木工芸術スクールを取り上げた研究では、全国から若年層を受け入れ、産地に人材を供給していることなどを明らかにしている(伊藤 2020)。複数の産地の多様な人材育成・研修機関を調査した林(2017)は、徒弟制による技能伝承は困難であり、スクール制による代替可能性を論じている。技術・技能の伝承のひとつの可能性がスクール制による人材育成・研修制度であり、スクールが産地の重要な人材供給システムであることが示されている。

3.地場産業地域におけるスクール設置状況と形態

現在、全国にはスクールが23施設ある。業種としては、陶磁器:8、家具・木工:6、漆器:4、繊維:2、銅器:1、鞄:1、靴:1となっている。

設置・運営母体別では、公共職業能力開発施設:6、公設試験研究機関:8、県・教育委員会:1、産地組合:2、財団法人・一般社団法人:2、株式会社:2、まちづくり株式会社:1、NPO法人:1となっている。

公共職業能力開発施設(職能校型スクール):職業能力開発促進法にもとづき国または都道府県によって運営。研修・訓練期間は科ごとに1~2年。平日5日間、年間1,400時間の学科と実技のプログラム。年間の授業料は、20万円程度。なお、外国人については、在留資格のある者のみが対象となるため、受け入れ数は非常に少ない。

公設試験研究機関(公設試型スクール):地方自治体によって設置・運営され、地域の産業振興に関わる試験研究や分析、試験機器の開放、技術指導を行う。人材育成に関しては、産業界向けに後継者育成講座やデザイン指導、新製品・新技術の共同研究などが多い。週5日、1年以上にわたる研修プログラムをもつ公設試は少ない。ただし、年間時間数はおおむね1,400時間となっている。

それ以外には産地組合や株式会社、NPOなどによるスクールが存在している。

第3章 地場産業の産地における新たな人材の参入とスクールの役割

1.事例からみるスクールの実態

本調査研究事業で対象としたスクールの入校者の属性については、表2のようになっている。男女比では、木工の分野では男性の比率が高く、織物の分野では女性の割合がきわめて高い。木工や陶芸の分野では、近年、女性の入校者が増加している。

多くのスクールの入校資格は「高等学校卒業もしくはそれと同等以上の学力を有すると認められる者」としているが、高校を卒業してすぐに入校する者は多くなく、入校者の年齢層にはばらつきがある。木工や陶芸の分野では、若い世代が多い。

表2 男女比と29歳以下比率

|

|

資料:筆者作成。

表3は、地元出身者の比率と産地就職率を示している。地元出身比率が高いのは、(高岡市伝統工芸産業人材スクール)、博多織DC、北海道立旭川高等技術専門学院、東京都立城東職業能力開発センター台東分校である。

反対に、地元出身比率が低いスクールは、川島テキスタイルスクール、多治見市陶磁器意匠研究所、京都府立陶工高等技術専門校である。川島テキスタイルスクールは、海外からの入校生も迎えている。多治見市陶磁器意匠研究所では地元出身者の割合は低下している。約20年前は20人のうち4~5人は地元の窯元の後継者であったというが、この10年は地元出身者が毎年1名程度である。京都府立陶工高等技術専門校においても、窯元の減少が影響してか、窯元の後継者の入校は減少している。

表3 地元出身者比率と産地就職率

|

|

資料:筆者作成。

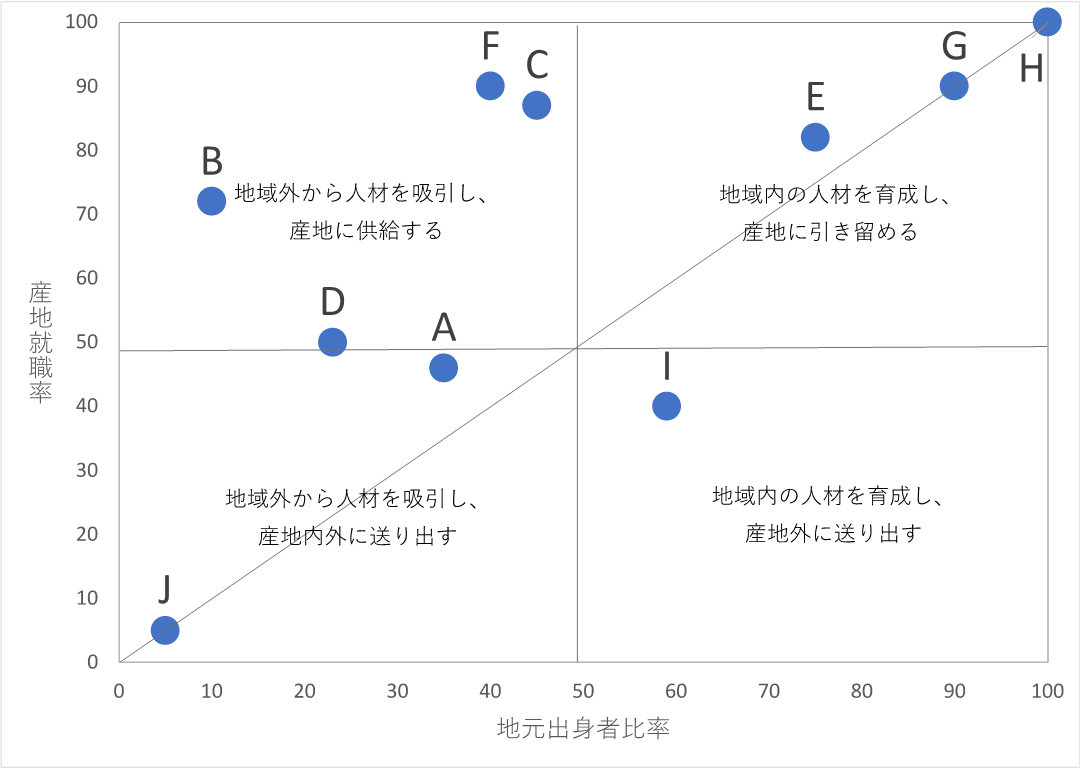

2.産地におけるスクールの役割

スクールは、産地外からの人材流入の窓口となっている。図1は、縦軸yに産地就職率、横軸xに地元出身者比率を置いた散布図である。y=xを示す斜線を引くと、それより上方に位置するスクールは、地元出身者比率よりも産地就職率が高いことを示す。人材を集めて産地に残すことに貢献しているスクールだといえる。東京都立城東職業能力開発センター台東分校を除くすべてのスクールが、y=xの斜線よりも上方に位置しており、地場産業や産地に対して人材を供給する役割を果たしていることが分かる。

図1 産地就職率と地元出身者比率

| 凡例 |

スクール名 |

凡例 |

スクール名 |

| A |

岐阜県立木工芸術スクール |

F |

トヨオカカバンアルチザンスクール |

| B |

多治見市陶磁器意匠研究所 |

G |

博多織DC |

| C |

茨城県立笠間陶芸大学校 |

H |

高岡市伝統工芸産業人材スクール |

| D |

京都府立陶工高等技術専門校 |

I |

東京都立城東職業能力開発センター台東分校 |

| E |

北海道立旭川高等技術専門学院 |

J |

川島テキスタイルスクール |

資料:筆者作成。

さらに、図1のグラフを4つの領域に分けて考察すると、各スクールの役割の違いが浮かび上がる。右上の領域は、「産地就職率:高、地元出身者比率:高」となる。入校者の多くを地元出身者が占め、地元産地で仕事を得るという産地完結型のスクールである。地元人材を育成し、地場産業産地に引き留めるという点で意義があるといえる。

左上の領域は、「産地就職率:高、地元出身者比率:低」である。地元出身者は少ないが地域外から人材を吸引し、かつその人材を産地に供給しているスクールである。

左下の領域は、「産地就職率:低、地元出身者比率:低」となり、産地に対する貢献というよりも、当該産業に関わる人材を広く供給している傾向がある。

右下の領域は、「産地就職率:低、地元出身者比率:高」は、地元出身者(在住者)を、産地外に送り出すスクールである。

スクールのカリキュラムの特徴は、技術・技能の習得に力を入れる「職人育成型」と、それに加えて創造性の涵養を目的とする「創造力向上型」に区分することができる。前者は産地企業への就職、後者は就職に加えて独立を視野に入れた教育を行っており、実際に想定した人材を輩出していることがわかった。

3.スクールが産地に存在する意義

スクールが産地において果たしている役割は、人材流入の窓口や人材を供給していることに加え、伝統技術の継承と新たな価値の創造をもたらしていることである。とりわけ創造力向上型カリキュラムのもとで学んだ修了生たちは、産地や地場産業に新たな刺激を与えている。新たなデザインや用途を提案したり、新たな販売方法を考案したりすることは、まさにイノベーションといえるが、産地を新たな方向に導く可能性がある。

多くのスクールでは、OB・OG会のような修了生ネットワークを主体的に組織することはしていないが、修了生は、困ったときにはスクールに相談に訪れたり、スクールが有する人脈を紹介してもらったりしており、修了生にとっての母港としての役割を果たしていることがうかがえる。歴史のあるスクールではOB・OGが2,000人に上る場合もあり、産地や業界においてそれなりに存在感をもつ人脈となっている。スクールを軸に形成される弱い紐帯が多くの修了生を助け、ひいては地場産業や産地を支えているといえる。

地場産業や産地の持続可能性を高めるためにスクールに期待される役割は大きいといえる一方、その安定的運営が課題となっている。

第4章 スクール修了生における起業活動とエフェクチュエーション

1.スクールの修了生における起業の実態

スクールのカリキュラムは、主に技術・技能を学ぶことを目的としているため、必ずしも起業を前提とした形になはなっていない。もちろん、スクールの入校前から起業を考えており、起業を念頭においたうえで技術・技能を学んだという修了生もいる。

次にスクール在学中に起業を考えるようになった者もいる。彼らは、スクールで学ぶなかでものづくりの探求心に目覚め、オリジナルの製作を追及したいとの意思が強くなり、起業を目指すようになっている。

最後に、終了後に起業を考えた修了生は、就職先でものづくりに携わるなかで、自主制作の願望や現場でものづくりを続けたいという強い思いをいだき、企業で働きながらも貸し工房などで製品づくりを続けてきた。これらの製品が徐々に認められうようになり、起業にいたっている。入校前に起業を考えていたケースは3件、スクール在籍中に起業を考えるようになったケースは4件、修了後に考えるようになったケースは10件であった。

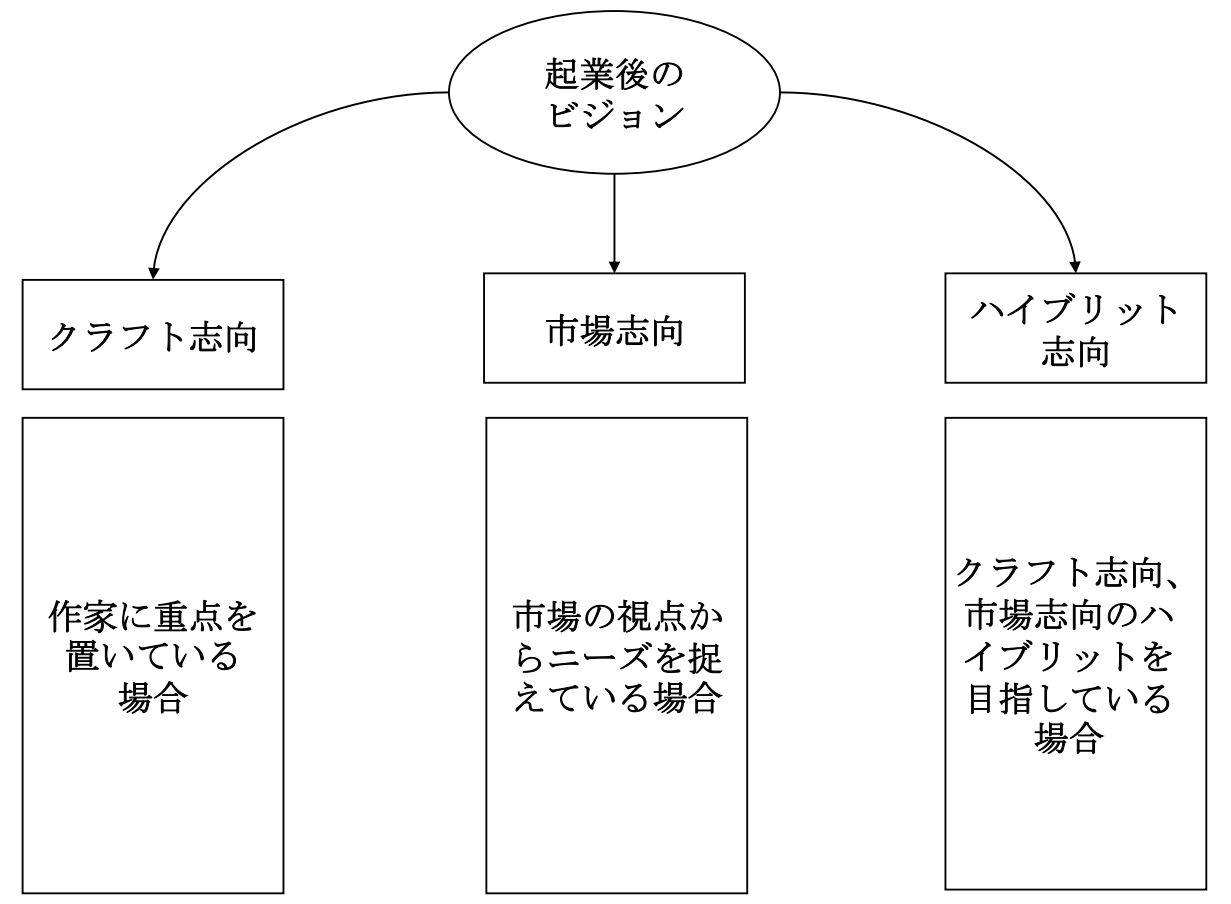

起業後のビジョンとしては、図2のようにおおまかに3つに分類することができた。作家に重点をおいている「クラフト志向」、市場の視点からニーズを捉えている「市場志向」、その両面を備えている「ハイブリット志向」である。それぞれ、市場や顧客との関係、製品づくりに違いがみられる。

図2 ビジョンによる志向の違い

資料:筆者作成。

2.エフェクチュエーション・アプローチの概要

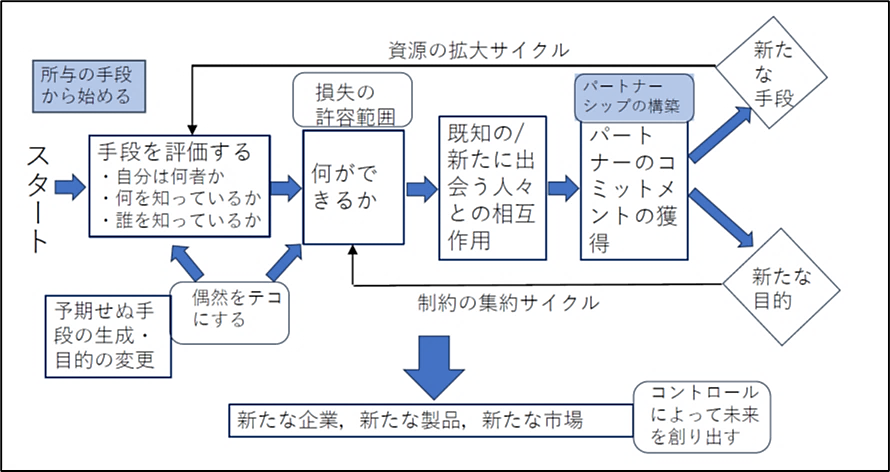

スクールの修了生の起業の実態をみていくと、事業計画を作成したり、資金等の準備を進めて起業にいたるケースは少ない。むしろ、貸し工場を借りたり、修了生のネットワークなどで情報を得たり、協力を得たりしながら、自分がやれる範囲のことをやって起業にいたっている。サラスバシー(2015、原著2008)は、このような与えられた条件のなかで何ができるかといった発想に基づく行動様式を「エフェクチュエーション」と提唱した。図3は、エフェクチュエーション・アプローチにおける概念を表したものである。エフェクチュエーションは、不確実性が高まっている時代において、予測ではなくコントロールできることによって対処する実効理論として捉えられている。

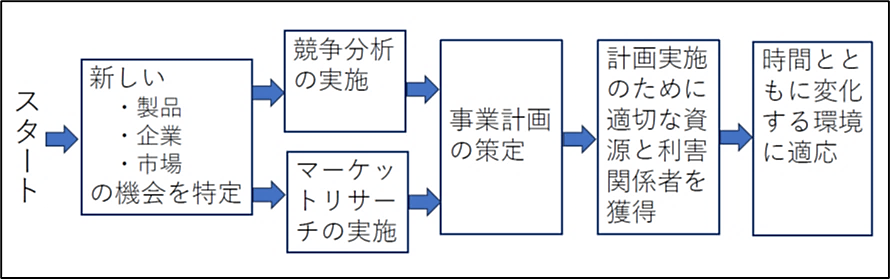

一方、ベンチャー企業論では、図4のように、予測される事態に対して因果推論アプローチで事業計画と意思決定・行動をおこなう起業家を想定している。目的に対して最適な手段を追求するコーゼーションのプロセスでは、スタート時点で具体的な目的、すなわちターゲットとする市場が特定されている必要があり、顧客のニーズ、競合する企業や製品・サービスについて分析を行うために、体系的なマーケティング・リサーチが実施され、それをもとに期待利益を予測して、できるだけ正しい戦略計画を策定することが重視される。

図3 エフェクチュエーション(実効理論)のプロセス

資料:吉田・中村(2023)より作成。

図4 コーゼーション(因果論)のプロセス

資料:吉田・中村(2023)より作成。

3.エフェクチュエーション・アプローチによる起業の分析

起業した修了生は、スクールに在籍中から産地の関係者とのネットワークが築かれており、そのネットワークから仕事の案件をはじめ重要な情報を得ている。また、一部ではあるが産地企業と取引があったり、産地組合に加盟したりする修了生の企業もみられる。このように、産地のネットワークや産地の組織や資源も活用しながら起業やその後の事業展開を図っている。また、スクールについても、研修や教育を通して、修了生の起業に影響を与えている。

第5章 地場産業の新たな担い手創造と産地の振興

1.新たな産地の振興のあり方

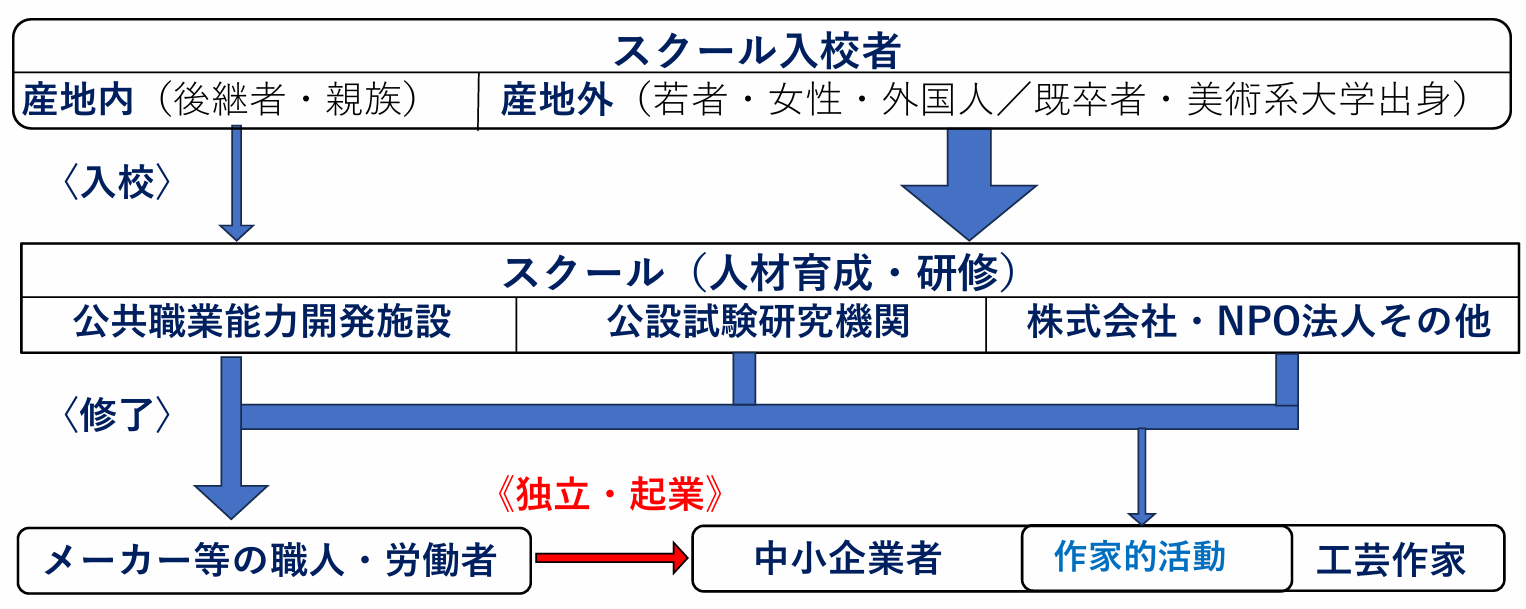

本調査研究事業で明らかにしてきたことは、産地外から若者や女性、外国人が産地のスクールに入校してきており、スクールで技術や技能を身につけて、主には産地の企業に就職し、そのうち一部の人たちは独立して起業をしていることである。また、産地のスクールは、彼らが技術や技能を身につけるうえで重要な役割を果たしているだけではなく、起業や事業を営んでいくうえでもさまざまな影響を与えていることである。図5は、スクール入校者の進路を表したものである。

図5 スクール入校から修了後までの過程

資料:筆者作成。

第2章でも言及したように、地場産業の産地において人材の確保や育成が困難になっている。しかし、入校者が減少傾向にあるなど、将来の見通しに不安を抱えているスクールもみられる。今後もスクールが安定的に維持運営されていくための課題を整理する。

第1には、公的に運営されているスクールは、国や地方自治体の方針に少なからぬ影響を受けることになる。スクールが安定的な運営の基盤となる財政措置を得るためには、一定の成果をあげて国や地方自治体から評価されることが必要である。さらに、その背景においては、国民や住民から理解が得られることが不可欠である。

第2には、時代の変化や入校者の希望に適った研修・訓練を実施していくことが必要である。このなかでは、経営や起業について学ぶ機会を拡充することを提案する。ものづくりの技術や技能に加え、経営や起業の知識を備えた人材が輩出されることは、産地を活性化するうえでも重要だといえよう。

第3には、外国人入校者の受け入れの拡大である。日本人の減少分の穴埋めといったことではなく、海外から人材が集まることで多様な価値観のなかで創造力を磨く場になることが期待されるからである。もちろん、彼らが海外に情報を発信すれば、海外の人たちに日本の地場産業製品を知ってもらうきっかけにもなる。

スクールが設置されているのは、国内の地場産業の産地のなかの一部に限られている。今後、現在設置されているスクールが産地の枠を超えて人材を育成することで、当該業種を盛り上げていくことが必要になのではないだろうか。

2.地場産業産地の新たな可能性

起業をした修了生の事業をみていくと、産地問屋を中心とするような既存の産地の社会的分業に依存することなく事業が展開されている。多治見でみられた事例では、自分たちが作りたい製品をつくるプロダクトアウト志向で製品づくりに取り組み、価格も同社が決定しており、産地のメーカーの下請や産地の問屋を介して製造・販売をするのではなく、独自に販路を築いていた。また、注文が集中して生産が追い付かない時には、スクールの後輩などに発注している。既存の社会的分業に依存してきた産地の企業が減少する一方で、このような新たな動きが起こっていることを確認することができた。地場産業の産地は、衰退・消滅だけではなく、わずかながら新陳代謝が起こっているのである。

また、多治見陶磁器産地と豊岡鞄産地では、若手の起業家や作家の活動を後押しすることを事業とするプロモーターが存在することも明らかになった。ショップやギャラリー、貸し工房などを展開し、若手に活動の場を与えるとともに、まちをもりあげることにも注力している。このようなプロモーターと潜在的な起業家や作家がマッチングされれば、起業が促進され産地も活性化していくことが期待される。

【参考文献】

➢ 伊藤 薫(2020)「地方地場産業への他地域からの人材供給―岐阜県飛騨地域の木工産業のケーススタディ―」『中小企業季報(大阪経済大学)』2019 No.4

➢ サラスバシー,S.D. (2015、原著2008)『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(加護野忠男監訳、高瀬 進・吉田満梨訳)碩学舎

➢ 全国中小企業団体中央会(2006)『全国の産地―平成17年度産地概況調査結果―』

➢ 髙橋慎二(2013)「東京都台東区・浅草地域の皮革関連産業における新たな動き―若手職人・クリエイターへの支援体制の実際―」『商工金融』第63巻第4号

➢ 日本総合研究所(2016)『全国の産地―平成27年度産地概況調査結果―』

➢ 林 伸彦(2017)「伝統的工芸品産業における技能継承」『商工金融』第67巻第7号

➢ 吉田満梨・中村龍太(2023)『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』ダイヤモンド社

|